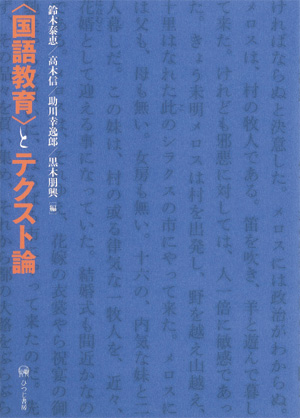

リフレクティブな〈国語教育〉とテクスト論

この本の担当は森脇だが、途中、私も読んだ。画期的な本である、と思う。

(まだ、未刊です。)

テキスト論は読みのアナーキーを呼ぶだけだ!という国語教育学者、田中実氏の批判を受けて、テキスト論が、自由放任、読者絶対主義ではないということを丁寧に語った本となっている。

旧態依然の権威に対して、受け手のことを考えるべきだというのは有効な批判たり得ることが多い。作者、出版社、論調の権威に対して、それはひとつの見解に過ぎない、私の読みは私の読みだ、というのは批判になる。しかし、それだけに留まっていると消費社会の消費者神様主義と変わらなくなる、そうではない、というのはどのようなやり方で可能なのか。

この議論は、教室の中では生徒が絶対である、というような主張(70パーセント正しいが、金科玉条にするのは問題だ)や、デジタル化して共有されさえすればいい(共有はただしいが、ただ、無料にして配ればいいということではないだろう)というような、受け手神様主義の安易な主張に対する反省に益するだろう。

たいへん、強引に私の関心に引きつけて読んでしまおう。それは読者の自由、それとも放漫かもしれない。でも、私は私の考えだから、あなたの考えと違っていても関係ない、というふうには私は思っていないので、自分勝手ということにはならないとおもう

旧来の出版が、紙と印刷という旧メディアに属していた、がゆえに、その権威は無駄で、デジタル化でも何でもして、旧来的なモノは消え去ってしまえばいい、というような発言や、教室の中で教師が権威を持ちすぎていたので、教師は何も教えない方が正しいというような意見は、過去のテクスト論と同じあやまちを繰り返していると言えないだろうか。影響力がないがゆえに繰り返し主張されても、かまわないとされてしまう。

winnyの問題も、誰でもタダという評価をしていいということを結果的に認めたという点では、非常にテキスト論的な現象といえる。旧来のレコード会社の権益対新しいメディアというふうに語られるが、単に入手しかできないアプリケーションは、結果として、不法コピーの温床になったというのも事実だろう。入手以外のこともできるようにもっと発展すべきであったはずというような論調がないのも不思議なことと思う。受け手はいつもただ手に入れるだけのシステムに関わりのない存在なのか?

タダという値段に固定して、ものをやりとりするというテクノロジーしかない、ということが問題ではないのだろうか。旧態依然としたレコード会社に問題がないわけではないにしろ、値段といういわば価値を交換するテクノロジーがない、ということの方が本質的ではないか。

winnyの問題も、テッド・ネルソンが、1960年に提唱した「ザナドゥ計画」が未完であることが問題であって、旧態依然とした業界という批判は、半分しか当たっていない。