脳はあり合わせの材料から生まれた 脳には紙が優しい

http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4152089970.html

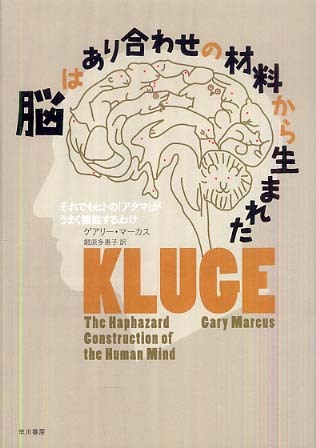

書籍が、紙がいいのかか電子がいいのかについてのわたしの考えは、人間は望むことは何でもできるという万能主義ではなくて、人間には、肉体的な限界がある、というところから考えるというものです。情報を扱う際に情報を劣化させるような抵抗がなく、情報にノイズが入らず、さらに情報をデジタルのように、冷静かつ合理的かつ正当に処理できる、さらには人間の頭にハードディスクを内蔵しているかのように全てを記憶していて、肉体の限界に左右されないということであれば、肉体的な限界を想定しなくてもよいのですが、私は、人間はそのようなものではないと思っています。クルージという考え方があります(『脳はあり合わせの材料から生まれた』ゲアリー・マーカス 早川書房 2009)が、人間はクルージだという考えから考えていかなければと思います。人間の脳というものは、100パーセント整合性の取れるように整った形で合理的にデザインされたのではなくて、つぎはぎだらけであるという前提に立つと言うことです。人間が、全てのことを記憶でき、一度見たものごとを簡単に思い出せるのであれば、ともかく、そうでなければ、物理的な手助けが必要だと思います。

ディスプレイは、物質といえません。そのページを汚したり、書き込んだり、することは、できません。いろいろな方法で擬似的に実現することは、可能ですが、身体に馴染む段階に達しているとは言いにくいと思います。それは当然で、実態のないものを実態を模写したもので代替すると言うことが不可能だからです。その物体自体が、何かを覚えてくれることを支えてはくれません。表示するだけですので。表示するのとそのもの自体に書き込めるのは違います。物体性のあるものは、その物自体で記憶の助けになったり、記憶を呼び起こすキーワードになったりします。紙は古びることで時間を記憶することもできます。本棚の中に青い表紙の本として記憶することができます。「あの、なんていったっけ、あの青い表紙の本です」ということは良くあることです。この辺は、個人の感覚ですのでむつかしいところです。

検索すればいいといいっても二日前に自分が何ということばで検索したかを覚えている人はまれだと思います。履歴を見るという方法もありますが、見つけられないこともあります。そういう不確かな記憶装置である人間は、自分の記憶を外部化する必要があり、その一つがコンピュータなわけですが、それとともに、紙的な媒体も有効でしょう。

現状として、物理的な物体や物理的な存在に書き込むという身体的活動が、人間の記憶を助けるということは、いえると思います。デジタルの機器には、そういう機能は、現時点ではないのではないかと思います。 MITのメディアラボの石井裕氏の提唱するタンジブルビットのようなかたちでのデジタル機器が生まれれば、その限界は超えられるかも知れないと思いますけれども、それは「現在のディジタル情報の表現の主流であるピクセル」では不可能でしょう。

http://www.natureinterface.com/j/ni04/P022-025/

容れ物と編集を分けて考えることについて

現代の感覚は、書籍というメディアとコンテンツを運ぶ容れ物と編集というものとをわけて考え、編集を評価するということよりも、書籍というものを喪失させてしまうことで、両方とも込みで捨てようとしていると感じます。多くの人々に、物体ではなく、編集という技能だけ、知的活動だけ評価してほしいと言っても、それは無理だと思います。多くの人々にとって、それはかなり知的な情報を扱っているような研究者も含めて、そもそも、編集などというものは、必要がなく、ネットで検索すれば、必要な情報は、手に入ると思われているのではないかと思います。したがって、そういう人々が、紙の書籍と切り離して編集という仕事を尊重するということはありえません。コンテンツの容器と編集を区別して考えようということ自体、原理的に面白いですが、現実的には編集も一気に水路に流して捨ててしまうでしょう。

このことの一つの例が、図書館学の世界です。図書館学では、本は情報ということだけを考えた結果、図書館情報学というものに変わってしまいました。今や、書籍という物体や館という空間について研究している人はほとんどいなくなってしまいました。情報を扱う研究者たちは、本という物理的なメディアによってなりたっていた編集という暗黙知については関心を寄せずに、情報の集まりとして見ることにしてしまいました。「書籍」というメディアを編集と情報というふうには考えないで、編集というものはもともと意識されていなかったので、捨ててしまっても気が付きませんでした。

書籍というものを見て、編集者はその編集されている内容を見ますが、情報学者は、情報しか見なかったということだと思います。情報と編集を区別してみたところで、編集が評価されるという保証はないと思います。だから、松岡正剛は編集工学と言わざるを得なかったわけです。編集とだけ言えばよかったのに、テクノロジーとして言挙げしなければ、編集というものがあるということ自体、多くの人々、研究者、学者であっても気が付きませんでしたから。と考えると、区別することを取り立てて言うことに思考実験的な意味以上の意味があるとは思えません。抽象的なレベルでは、有意義な議論ですが、編集と言うことを重要だと言うことを知っている人々の中でしか通用しません。問題は、編集というものに注目してない人々に対する働きかけなのです。編集と言うことを重要だと理解していて、紙にとらわれすぎている人への批判としては有効ですが、そもそも編集に注目していない人には、本そのものが価値がないことということと同じことね、としか理解されないと思います。

また、グーグルのアルゴリズムがあれば、検索したキーワードで必要な情報が得られると思っている人々にとって、冗長性の高い人間が行う編集を評価しないと思います。グーグルのアルゴリズムという編集があれば、個々人が関わる編集は必要がないと思っています。

これから編集をやろうという若い人間にとって、紙以外の編集が、魅力的であれば良いのですが、もちろん、小林弘人さんのいうように雑誌的なWEBを立ち上げることは出来るし、新しいことをやろうとする人間は、今の時代も、当然いると信じています。しかしながら、これは極論で、編集を志す人が全員いきなり起業家としての意志と能力を求めるというのは、ハードルが高すぎると思います。したがって、電子本としてこれがカッコイイ、そういうものの編集者に最初から鳴ろうと思っている人が存在しない現時点で、編集という行為は紙であれば電子であれ、同じだという主張のは、未来の編集者を育てていくためにはマイナスではないかと思います。

小林弘人氏の雑誌や新聞と書籍は別だ、という考えに私は賛同します。書籍は冗長性の高いメディアであるので、冗長性を生かすことができれば、紙の書籍がだめになるということはないと思います。紙か電子かという設定は問いの設定としておかしく、紙も電子も両方なので、紙にこだわるのは少数派になっていくというようないい方はやめてほしいです。そうではなく、メディアの特性に合わせたよいものを作っていくということです。

i-Phoneでひつじ書房の本は読めないですし、本を読む際にデスクトップに縛られるのも、めんどくさいです。i-Phoneに文字が表示されたら、そっちの方が読みやすいものやディスプレイでこそ、読みやすいものは、紙の書籍から、抜け出ていくと思いますが、500gくらいで見開きで広げて読みたいものは、紙でこそ読みやすいと思います。ひつじでは、2005年くらいから、意図的に本文をできるだけ活版ぽく組んでいます。意識して紙の書籍性を高くしています。物理的な書籍性をできるだけ、高めたいと思っているからです。学術の世界は、論文のような細切れのかたちで読まれることが多いのですが、一冊通して読むことが価値があるように作るようにしています。

紙か電子かではなく、紙も電子もだと思います。